Papyrus/UMLで特定ドメインのモデル化を行っている際に、そのモデル化対象を端的に示す「シンボルマーク」をUMLのモデル要素にデコレーションして、ダイアログ上で表示したい場合があります。

通常のPapyrus(実際にはEclipseのEMF/UML2だと思いますが)の「モデルアイコン」は表示/非表示の指定は可能ですが、そのような一般的なアイコンではなく、ユーザ独自のマークです。

例えば、このような表示です(クラス図上でのクラス表記)。

Papyrusでは、そのデコレーション手段がサポートされています。

まず最初に PapyrusInternal というプロファイルをモデルに適用します。通常のプロファイル適用操作(Apply registered profile)により表示されるダイアログ上で「Papyrus Internal」と表示されているプロファイルとなります。

このプロファイルですね。

説明にも

Profile that provides annotations for the tool itself (Decorations, etc.)と記載されています。

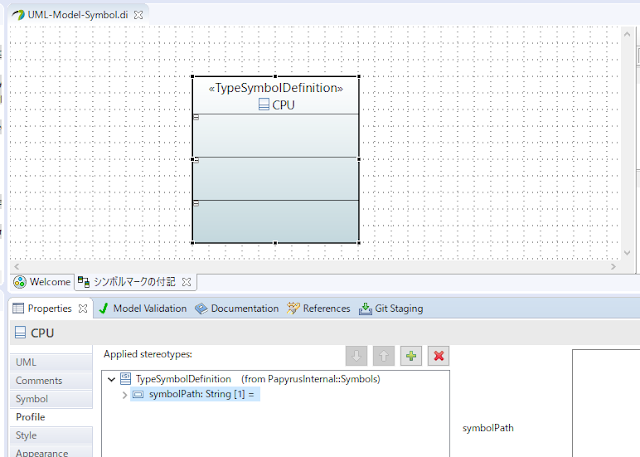

このプロファイルを適用すると、例えばクラス図上で作成したクラスに対して、以下の様な

「TypeSymbolDefinition」というステレオタイプが適用可能となります。

このステレオタイプを適用した直後は以下のような表示となります。

基本的には、この「symbolPath」にシンボルマークの画像ファイルを指定することで、デコレーション表示が可能となります。

どのようにファイルを指定するか、またどのようなパス名で指定するかですが、一番楽なのが、一旦同ダイアログを非表示として、再度表示すれば、プロパティの所に

Symbolという選択肢が現れますので、そこから指定するのが楽です。

以下がダイアグラムの再表示を行った後のプロパティのメニューですが、左側の「Comments」と「Profile」の間に「Symbol」が現れてるのが分かります。

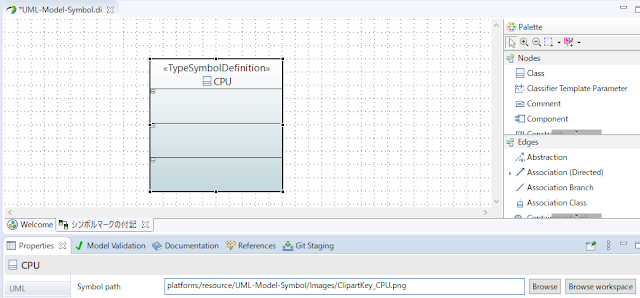

この「Symbol」を選択すると、

[Browse] または [Browse workspace]としてファイルが選択可能であることが分かります。

前者がファイルシステムから、後者が Papyrus (Eclipse) で開いているワークスペースから、となります。

とりあえず同じプロジェクト下のフォルダに画像ファイルが置いてあるとして、それを指定してみます。

[Browse workspace] からワークスペース内のファイルを指定すると

platform:/resource/...というファイル指定方法となります。

で、はい、これだけでは何も表示は変わりません笑。

その後、表示の細かな指定を行います。

「Properties」の「Appearance」を開き、「Shape Decoration」と書かれた所までスクロールします。

ここ(Shape Decoration)の

- Visible を true に

- Position で表示位置を選択

すると、モデル上の指定位置にアイコン表示がなされます。

このような感じになります。

≪TypeSymbolDefinition≫ というステレオタイプ名表示が重なって見づらい場合には、同じくAppearance の少し下にある「Stereotype display」の「 Visible 」のチェックをはずします。

これで見やすくなりました。

これが一つの例ですが、このような奥ゆかしい表示ではなく、例えばコンテキスト図を作成し、そこに大きくシンボルマークとして表示したいケースもあるかと思います。

その場合は「Appearance」ではなく、対象のモデルをマウスで選択しマウス右クリックで表示される

「Filters」メニューから操作する表示方法があります(以下の説明では一旦「Shape Decoration」の「Visible」を「false」に戻しています)。

「Show/Hide Compartments」で「Symbol」を選択します。

すると、以下の表示に変わります。

うまく使い分けると各ダイアグラムでより分かりやすいモデル図が作成できると思います。

なお画像のファイル形式として svg と png は表示できることを確認しています。他はまだ試していません。